警惕“代理退保”新骗局 应注意仔细甄别保险公司

近日,北京银保监局发布提示,一些不法分子打着为消费者“维权”的旗号,专门办理所谓“代理退保”业务,实际是以“维权”之名谋取私利,甚至骗取消费者资金,从事非法集资、诈骗等违法犯罪活动。

近年来,不少消费者收到过“代理退保”的信息。不法分子名义上为消费者办理“退保”,实际是抵押保单办理贷款,再诱骗消费者以贷款资金购买所谓“高收益”理财产品后“跑路”,给消费者造成经济损失。对此,业内人士表示,此举严重误导消费者,损害消费者利益,使消费者错失原有保险合同的风险保障,再投保时面临保费增加、重新计算等待期,甚至可能被拒保等风险,而且妨碍正常的保险经营秩序。

值得注意的是,“代理退保”黑色产业链不仅涉及传统人身险,有不法分子通过怂恿个人借款保证保险消费者以“捆绑销售”等理由投诉,并提出协助“全额退保”,达到索取高价代理费的目的。个人借款保证保险,是投保人即借款人向保险公司购买的一种保险产品,用于其不能按照贷款合同约定的期限还款时,由保险公司向放款机构赔付借款本息余额。也就是说,消费者一旦退保个人借款保证保险,就很可能无法获得增信支持。

保险专家建议,消费者应该根据自身风险保障需求,谨慎衡量是否有必要终止保险合同,防止上当受骗。同时,要警惕“高收益”陷阱,多数“代理退保”行为并非真正为了保护消费者权益,而是以牟利为目的,在退保后诱导消费者“退旧投新”,购买所谓的“高收益”理财等,使消费者落入不法团伙的非法集资骗局。

北京银保监局提醒广大消费者,要选择正规渠道依法维权,保险消费者如对保险产品有疑问或相关服务需要,可以直接通过保险公司公布的官方维权热线或服务渠道反映诉求。如消费者未能与保险公司通过协商解决纠纷,可以向北京保险行业协会合同纠纷调解委员会申请调解。不要轻信“代理退保”骗局,避免个人信息泄露以及不当退保导致经济损失。

此外,购买金融产品须认清机构资质。根据保险法等法律法规规定,只有取得金融监管部门颁发的经营业务许可证的机构,才能从事保险经营活动。市场上一些机构虽然冠有“××保险经纪”“××保险代理”等名号,但实际并未取得金融监管部门颁发的经营业务许可证,不具备合法的保险中介资格。消费者购买保险产品或办理保险业务时,应注意仔细甄别保险公司、保险中介机构或人员是否具备相应资格,比如,可以通过中国银保监会官网“在线服务”栏目查询和选择正规合法的保险机构。经济日报记者 李晨阳

责任编辑:孙知兵

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有问题,请联系我们!

精彩推荐

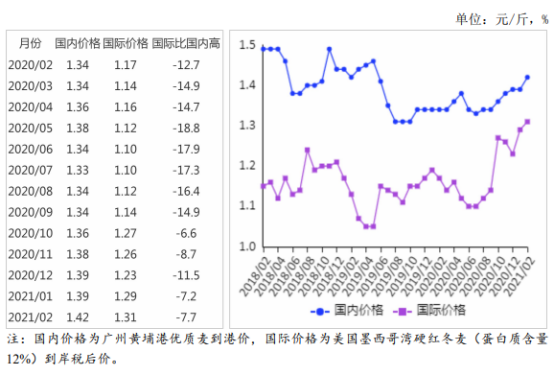

- 2021年3月小麦市场供需形势分析:预计国...

- 华夏饲料豆粕期货ETF净值上涨1.13% 场...

- 国际油价跌逾1%,油价经过四个月的反弹...

- 黄金饰品价格下降20%,金店客流明显增加

- 焦作万方与荣安地产跌停 迎水投资旗下...

- 天赐材料跌停报76.03元 上月国泰君安上...

- 洛阳钼业年报公布跌4.11% 总市值1105.17亿元

- 招商蛇口去年净利下滑超两成 今股价微...

- *ST奋达年报收问询函 深交所:营收同比...

- 网红减肥食品爆雷 电商平台和微商搜索...

- 合景悠活2020年收入同比增长约34.9% 在...

- 市场观潮:生鲜电商发展迅速呈现稳步上...

- 注销超4万 “火锅+KTV”已成为市场中相...

- 钢坯价创13年新高 钢铁股持续性存疑

- “纸中茅台”中顺洁柔毛利高却产品单一...

中国互联网违法和不良信息举报中心

中国互联网违法和不良信息举报中心